Mehr fällt mu nicht ein.

Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Mehr fällt mu nicht ein.

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Es wird noch ne Nummer größer, deswegen wirds dann doch nochmal ein paar Wochen dauern bis es weitergeht. Allerdings ist im Hintergrund bereits alles was aktuell möglich ist am Laufen. Auf handfeste Arbeit in der Garage hab ich bei den Temperaturen keinen großen Bock, und so stapeln sich Benzintanks und Airboxen munter neben dem BettDennis hat geschrieben:Zur Vermeidung von romangroßen Posts hier schonmal ein Zwischenstand. Die Tage folgt evtl. schon der nächste, da sich aktuell ein bischen was tut.

Dennoch erwarte ich die nächsten Tage noch mehr Teile...

Ansonsten kann ich aktuell nur weiter mit Gelaber langweilen. Nächster Post entsprechend erst wieder, wenn was erwähnenswertes passiert ist.

Jedenfalls hat die MS2 einen neuen Eigentümer, und ich baue vom Erlös und Weihnachtszuschuss ein neues Board auf MS3-Basis auf. Längerfristig wird es also auch Staging geben (Shower-Düsen, bereits bestellt), und zig neue Features welche die MS3 bietet. Allerdings ist es aktuell utopisch, dass der Motor vor Februar wieder läuft. Zuviele Projekte gleichzeitig, und fürs Moped bleibt entsprechend wenig Zeit aktuell.

Wenn der Motor wieder läuft, dann direkt sequentiell, und mit verschiedenen experimentellen Ansaugkanaldruckberechnungsalgorithmen, um das Verfahren zu finden, welches die beste Korrelation zwischen Signal und benötigter Einspritzmenge liefert. Das wird im Experimentierstadium auf Mikrocontrollerbasis stattfinden, da das einfach am flexibelsten ist. Die notwendigen Sensoren gab's zu Weihnachten von der Freundin

Ebenso bin ich aktuell geneigt den emulierten Nockenwellensensor (Konditioniertes Signal, wenn Zyl. 1 ansaugt) über einen Arduino Nano (kein Witz

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

.....würde ich auch so machen.

sag mal,du hast doch nen vogel

sag mal,du hast doch nen vogel

Bremsen macht die Felge dreckig

- Klaus69

- Flachi-Brandstifter

- Beiträge: 11770

- Registriert: 20 Sep 2002 11:51

- ZXR-Modellreihe: L (93-95)

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Februar

Nein, war nur Spaß

Im Ernst: Ich würde mich freuen vom weiteren Fortschritt zu hören. Und sei`s das sich bisher nicht viel getan hat

Ich finde Dein Projekt fürchterlich spannend und freue´mich über jeden einzelnen Buchstaben den es darüber zu lesen gibt.

Nein, war nur Spaß

Im Ernst: Ich würde mich freuen vom weiteren Fortschritt zu hören. Und sei`s das sich bisher nicht viel getan hat

Ich finde Dein Projekt fürchterlich spannend und freue´mich über jeden einzelnen Buchstaben den es darüber zu lesen gibt.

Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.

Benjamin Franklin, 1759

Benjamin Franklin, 1759

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Ne, ich hab schon bischen was gemacht... nur eben bei weitem nich so viel wie ich gern würde. Kommt die Tage noch mehr, aber wenn ich alles auf einmal schreibe wird das ein Riesenroman den kaum einer lesen mag und in dem man auch nix mehr findet. Hier mal ne erste Portion.

MS3x

Das übliche... erstmal den ganzen Krempel zusammenlöten. Im Vergleich zur MS2 kann man schön sehen, dass die Zusatzkarten deutlich mehr Platz beanspruchen. Mit den Zusatzkarten ists ne Ms3x (x = Expander), falls sich wer über den Namen wundert. Damit spart man ne Menge Schaltungen die ich bei der MS2 selbst aufbauen musste und hat noch einige Reserven für die Zukunft.

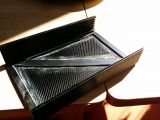

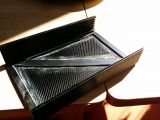

Gehäuse ist entsprechend etwas größer und schaut aus wie eine Butterbrotdose

Hier fehlen noch die 2 Aluminiumdeckel, welche das ganze einschließen. Diese werden noch stark erleichtert und großteils mit dünnem Carbon ersetzt. Barometer ist fest verbaut, genau wie das Bluetoothmodul was ich von der MS2 behalten hab... die Steuerung ist auch schon getestet und hat die aktuellste Firmware am laufen. Moped läuft aufgrund der anderen Umbauten aber natürlich noch nicht wieder.

Ethanolsensor GM + Benzintemperatur

Mehr als Spielerei gehört nun auch ein Ethanolsensor von GM zum Repertoire. Wenn man SuperPlus, E5 oder E10 tankt, weiß man letzendlich meist nich so genau wieviel Ethanol letztlich drin ist, da der Wert in Deutschland lediglich die Obergrenze angibt und je nach Hersteller etwas schwankt. Auch wenn es lediglich ein paar Prozent beim resultierenden Gemisch ausmacht, ob es jetzt E5 oder E0 ist, so sind das wieder ein paar Prozent die man verschenken kann... und außerdem ist auch ein wunderbarer Temperatursensor mit integriert, für einen bezahlbaren Preis (~35€) direkt beim Hersteller.

Um mal Zahlen zu nennen, wenn man den Motor auf E0, also reinen Sprit abstimmt, dann magert die Kiste um knapp 2% ab, wenn man E5 tankt. Zudem muss etwas früher gezündet werden.

Mittels dem Sensor und ein paar MS3-Features ist es so einfach möglich, beliebige Gemische zwischen E0 und E85 (kein Witz) ohne weitere Anpassungen zu fahren. Spätestens mit Showerdüsen/Staging sind die Ressourcen, die wegen dem deutlich höheren Durchfluss benötigt werden, gegeben. Zudem interessiert es mich auch einfach mal, was tatsächlich so rauskommt aus dem Zapfhahn.

Apropos Duty-Cycle:

Selbst bei semisequenziell und den original Gsxr-Düsen lag der Duty-Cycle bei Volllast nur bei rund 65%. Als Zielwert wird in der Regel 80% empfohlen. Ein hoher Dutycycle ist von Vorteil wenn man Rücksicht nehmen muss auf den Leerlauf, um dort möglichst nicht in empfindliche/nicht-lineare Bereich der Einspritzdüsen zu kommen. Das hat aber selbst mit Semisequenziell gut funktioniert, und dass obwohl die schon im stark nicht-linearen Bereich waren. Gemeinhin sagt man unter 2ms Einspritzdauer ist schlecht, ich lag da bei nur 1.3ms ohne Probleme. Mit Sequenziell werden es voraussichtlich etwa 1.8ms sein, da nur einmal statt zweimal pro Zyklus eingespritzt wird und entsprechend nur einmal statt wie bisher zweimal die Totzeit der Injektoren zum Tragen kommt (Einspritzdauer_gesamt = Totzeit + Einspritzdauer_effektiv).

Zukünftig wird das noch besser werden. Die MS3 verfügt unter anderem über zusätzliche Kurven eben diesen nicht-linearen Bereich... wobei sich das dann hauptsächlich auf den Niedrigstlastbereich auswirken wird. Zum einen ist das der Leerlauf, und nur dafür wäre das wohl nur Spielerei.

Aber auch im Übergangsbereich des Stagings werden sehr niedrige Einspritzzeiten auftreten, da sich dort die primären und sekundären Einspritzdüsen die Einspritzdauer anteilig aufteilen müssen. Wenn bei Maximallast und Maximaldrehzahl die Showerdüsen alleine dann voll feuern, ist ein Dutycycle von ca. 35% zu erwarten. Umgekehrt bedeutet das, dass auch bei sehr hohen Drehzahlen Vorteile durch den Sequenzbetrieb zu erwarten sind... und sei es nur in der Spriteffizienz. Übrigens hat Kawasaki bei der ZX-RR (MotoGP) aus diesem Grund seinerzeit einen Benzindruck von 10bar gefahren (Neil Spalding, MotoGP Technology)

Der Temperatursensor ist da schon eher von praktischem Nutzen. Bei der üblichen Einspritzpumpe wird in der Regel auf Volllast gepumpt, und durch einen Regler der Druck begrenzt. Auch bei den Pumpen im Tank ist das so, auch wenn nur eine Benzinleitung abgeht von der Pumpe - der Regler sitzt dann direkt auf der Pumpe (wenn sie nicht über PWM und einen Benzindrucksensor gesteuert wird, wie bei neueren BMW z.B.).

Gerade bei wenig Kraftstoffverbauch führt dies dazu, dass das Benzin ordentlich erhitzt wird. Mit dem provisorischen System ohne echten Rücklauf, wie ich es mit der externen Pumpe realisiert hatte, hat das bei etwas höheren Außentemperaturen an einer Ampel durchaus dazu gereicht, dass es zu Fehlzündungen kam und im Extremfall sogar mal der Motor ausging, bedingt durch die Dampfblasen die sich gebildet haben... wobei da aber hörbar die Pumpe eine Dampfblase angesaugt hat, und entsprechend kurz der Benzindruck stark gefallen ist. Die reine Änderung der Dichte wars sicher nicht.

Diese nimmt ausgehend von E0 etwas über 4% ab, wenn man 15°C mit 50°C vergleicht. Da aber das Volumen recht egal ist, und für das korrekte Gemisch die Masse des Kraftstoffs relevant ist, muss entsprechend etwas mehr eingespritzt werden. Die Benzintemperatur ist in der Regel recht gut korreliert mit der Ansauglufttemperatur, solange man fährt und ordentlich Gas gibt. Ist daher entsprechend wieder eher was fürs Feintuning und für reproduzierbarere Werte bei Temperaturunterschieden. Mich interessieren ebenso oben genannte erwartete positive Auswirkungen für einen zukünftigen PWM-Betrieb der Pumpe (ja), und die sollten halt messbar sein.

MS3x

Das übliche... erstmal den ganzen Krempel zusammenlöten. Im Vergleich zur MS2 kann man schön sehen, dass die Zusatzkarten deutlich mehr Platz beanspruchen. Mit den Zusatzkarten ists ne Ms3x (x = Expander), falls sich wer über den Namen wundert. Damit spart man ne Menge Schaltungen die ich bei der MS2 selbst aufbauen musste und hat noch einige Reserven für die Zukunft.

Gehäuse ist entsprechend etwas größer und schaut aus wie eine Butterbrotdose

Hier fehlen noch die 2 Aluminiumdeckel, welche das ganze einschließen. Diese werden noch stark erleichtert und großteils mit dünnem Carbon ersetzt. Barometer ist fest verbaut, genau wie das Bluetoothmodul was ich von der MS2 behalten hab... die Steuerung ist auch schon getestet und hat die aktuellste Firmware am laufen. Moped läuft aufgrund der anderen Umbauten aber natürlich noch nicht wieder.

Ethanolsensor GM + Benzintemperatur

Mehr als Spielerei gehört nun auch ein Ethanolsensor von GM zum Repertoire. Wenn man SuperPlus, E5 oder E10 tankt, weiß man letzendlich meist nich so genau wieviel Ethanol letztlich drin ist, da der Wert in Deutschland lediglich die Obergrenze angibt und je nach Hersteller etwas schwankt. Auch wenn es lediglich ein paar Prozent beim resultierenden Gemisch ausmacht, ob es jetzt E5 oder E0 ist, so sind das wieder ein paar Prozent die man verschenken kann... und außerdem ist auch ein wunderbarer Temperatursensor mit integriert, für einen bezahlbaren Preis (~35€) direkt beim Hersteller.

Um mal Zahlen zu nennen, wenn man den Motor auf E0, also reinen Sprit abstimmt, dann magert die Kiste um knapp 2% ab, wenn man E5 tankt. Zudem muss etwas früher gezündet werden.

Mittels dem Sensor und ein paar MS3-Features ist es so einfach möglich, beliebige Gemische zwischen E0 und E85 (kein Witz) ohne weitere Anpassungen zu fahren. Spätestens mit Showerdüsen/Staging sind die Ressourcen, die wegen dem deutlich höheren Durchfluss benötigt werden, gegeben. Zudem interessiert es mich auch einfach mal, was tatsächlich so rauskommt aus dem Zapfhahn.

Apropos Duty-Cycle:

Selbst bei semisequenziell und den original Gsxr-Düsen lag der Duty-Cycle bei Volllast nur bei rund 65%. Als Zielwert wird in der Regel 80% empfohlen. Ein hoher Dutycycle ist von Vorteil wenn man Rücksicht nehmen muss auf den Leerlauf, um dort möglichst nicht in empfindliche/nicht-lineare Bereich der Einspritzdüsen zu kommen. Das hat aber selbst mit Semisequenziell gut funktioniert, und dass obwohl die schon im stark nicht-linearen Bereich waren. Gemeinhin sagt man unter 2ms Einspritzdauer ist schlecht, ich lag da bei nur 1.3ms ohne Probleme. Mit Sequenziell werden es voraussichtlich etwa 1.8ms sein, da nur einmal statt zweimal pro Zyklus eingespritzt wird und entsprechend nur einmal statt wie bisher zweimal die Totzeit der Injektoren zum Tragen kommt (Einspritzdauer_gesamt = Totzeit + Einspritzdauer_effektiv).

Zukünftig wird das noch besser werden. Die MS3 verfügt unter anderem über zusätzliche Kurven eben diesen nicht-linearen Bereich... wobei sich das dann hauptsächlich auf den Niedrigstlastbereich auswirken wird. Zum einen ist das der Leerlauf, und nur dafür wäre das wohl nur Spielerei.

Aber auch im Übergangsbereich des Stagings werden sehr niedrige Einspritzzeiten auftreten, da sich dort die primären und sekundären Einspritzdüsen die Einspritzdauer anteilig aufteilen müssen. Wenn bei Maximallast und Maximaldrehzahl die Showerdüsen alleine dann voll feuern, ist ein Dutycycle von ca. 35% zu erwarten. Umgekehrt bedeutet das, dass auch bei sehr hohen Drehzahlen Vorteile durch den Sequenzbetrieb zu erwarten sind... und sei es nur in der Spriteffizienz. Übrigens hat Kawasaki bei der ZX-RR (MotoGP) aus diesem Grund seinerzeit einen Benzindruck von 10bar gefahren (Neil Spalding, MotoGP Technology)

Der Temperatursensor ist da schon eher von praktischem Nutzen. Bei der üblichen Einspritzpumpe wird in der Regel auf Volllast gepumpt, und durch einen Regler der Druck begrenzt. Auch bei den Pumpen im Tank ist das so, auch wenn nur eine Benzinleitung abgeht von der Pumpe - der Regler sitzt dann direkt auf der Pumpe (wenn sie nicht über PWM und einen Benzindrucksensor gesteuert wird, wie bei neueren BMW z.B.).

Gerade bei wenig Kraftstoffverbauch führt dies dazu, dass das Benzin ordentlich erhitzt wird. Mit dem provisorischen System ohne echten Rücklauf, wie ich es mit der externen Pumpe realisiert hatte, hat das bei etwas höheren Außentemperaturen an einer Ampel durchaus dazu gereicht, dass es zu Fehlzündungen kam und im Extremfall sogar mal der Motor ausging, bedingt durch die Dampfblasen die sich gebildet haben... wobei da aber hörbar die Pumpe eine Dampfblase angesaugt hat, und entsprechend kurz der Benzindruck stark gefallen ist. Die reine Änderung der Dichte wars sicher nicht.

Diese nimmt ausgehend von E0 etwas über 4% ab, wenn man 15°C mit 50°C vergleicht. Da aber das Volumen recht egal ist, und für das korrekte Gemisch die Masse des Kraftstoffs relevant ist, muss entsprechend etwas mehr eingespritzt werden. Die Benzintemperatur ist in der Regel recht gut korreliert mit der Ansauglufttemperatur, solange man fährt und ordentlich Gas gibt. Ist daher entsprechend wieder eher was fürs Feintuning und für reproduzierbarere Werte bei Temperaturunterschieden. Mich interessieren ebenso oben genannte erwartete positive Auswirkungen für einen zukünftigen PWM-Betrieb der Pumpe (ja), und die sollten halt messbar sein.

- Klaus69

- Flachi-Brandstifter

- Beiträge: 11770

- Registriert: 20 Sep 2002 11:51

- ZXR-Modellreihe: L (93-95)

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Danke das Du uns an Deinen neuesten Fortschritten Teil haben läßt. Wie immer ein absoluter Genuß der Vorfreude auf das noch kommende weckt

Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.

Benjamin Franklin, 1759

Benjamin Franklin, 1759

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Der Typ hat sowas von einer an der Waffel...

Schon bei der NASA beworben?

Schon bei der NASA beworben?

- Klaus69

- Flachi-Brandstifter

- Beiträge: 11770

- Registriert: 20 Sep 2002 11:51

- ZXR-Modellreihe: L (93-95)

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Und Anschaulich erklären kann er auch noch

Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.

Benjamin Franklin, 1759

Benjamin Franklin, 1759

Re: Bastel-P

Einspritzzeitpunkt

Heute mal etwas mit mehr praktischer Relevanz. Mit gestageter Einspritzung und sehr niedrig erwarteten Dutycycles schreit das förmlich "richtigem" Sequenzbetrieb, also einem ventilstellungsabhängigem Einspritzzeitpunkt. Das ist wohl eine Thematik für sich, und ein allgemeines Modell, was eine gute Ausgangsbasis liefert, scheint es nicht so wirklich zu geben. Im MS-Forum tummeln sich verschiedene Hypothesen und Erfahrungswerte, allerdings nichts was für meinen Fall direkt übernehmbar wäre.

Im Grundsatz wollen wir einen Einspritzzeitpunkt haben, bei dem folgendes gewährleistet sein soll:

-Eine besagt, dass man dem Benzin möglichst viel Zeit geben soll, um sich bereits im Ansaugkanal mit der Luft vermischen zu können. Hier wird eine Einspritzung beginnend mit Schließung des Einlassventils durchgeführt. Da das Benzin eine Weile braucht bis zum Einlass, könnte man wohl auch noch etwas früher loslegen. BOS ist hier Mittel der Wahl.

Es scheint mir anhand Überlegungen aktuell zumindest so, als wäre das in erster Linie fürs Benzinsparen gut.

-Die andere besagt, dass man möglichst kurz vor Öffnung des Einlassventils alles reinfeuert. Hierfür ist EOS entsprechend sinnvoll.

Das hat den Vorteil, dass der Zeitpunkt zwischen Berechnung des Bedarfs an eingespritztem Sprit und tatsächlichem Einspritzen gering ist, andererseits wird sich der Sprit vermutlich aufgrund der geringen Zeitdauer bis zum Eintreffen der Druckwelle wenig absetzen können.

Als Vergleich mit dem Vergaser:

Kommt die Unterdruckwelle an, wird Benzin herausgezogen, verwirbelt, und in den Motor gesaugt. Wenn man will, ist das vergleichbar mit einem vollsequenziellen Einspritzvorgang, bei dem eine kurze Zeit nach Öffnen des Einlassventils das Benzin zugeführt wird.

Warum macht man das mit einer Einspritzung nicht?

-> Es scheint der Konsens zu sein, dass man damit offenbar vergleichsweise viel Sprit verbraucht, ohne nennswerte Vorteile zu erzielen. Ebenso wird davor gewarnt, dass man damit Gemisch zwischen Zyklen verschleppt, und damit bei Lastwechseln mit Nachteilen zu rechnen wäre.

Ich habs selbst bisher noch nicht ausprobiert.

Bisher war es mit halbsequenziellem Betrieb so, dass immer zweimal pro Zyklus eingespritzt wurde. Mein bisheriger Einspritzzeitpunkt war eingestellt auf konstante EOS 90°BTDC, was bei zwei Einspritzungen bedeutet, dass die eine Hälfte bis 90° eingespritzt wird, der zweite Einspritzvorgang endet bei 450°. Das hat bisher ohne Probleme funktioniert, und da Halbsequenz ohnehin als Provisorium geplant war und die Ergebnisse nur eingeschränkt übertragbar sind, hab ich das auch nicht großartig zu optimieren versucht.

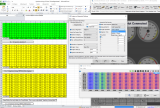

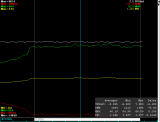

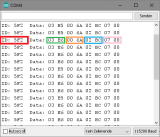

Oh, ein Bild in all dem Geschreibsel. Hurra!

Anmerkung: Ja, da ist mit Absicht aktuell (pure-)AlphaN eingestellt. Da ich mit verschiedenen Map-Messmethoden experimentieren werde, brauche ich provisorisch einen vom Map-Sensor komplett unabhängigen Algorithmus. Zudem besteht bei der MS3 die Möglichkeit einen Failsafe-Modus zu nutzen. Falls z.B. ein Drucksensor ausfällt kann man immer noch rückfallen auf eine AlphaN-Map, die aber auch erstmal entsprechend erstellt werden muss. Da die nur grob passen muss, konnte ich die aus den bisher gesammelten Daten recht einfach extrapolieren.

Ok, ich brauch also eine Basis-Tabelle für den Einspritzzeitpunkt.

Nach stundenlangem Wälzen von zig Forenthreads und Einlesen in ein paar einfache Modelle bin ich zum Schluss gekommen, als Ausgangsbasis die Methode mit dem Reinfeuern kurz vor Einlassbeginn zu nehmen.

Das Öffnen der Ventile lässt sich einfach im WHB nachlesen, da die Steuerzeiten angegeben sind. Die P scheint original bei 404°BTDC den Einlass zu öffnen. Rein logisch gedacht ist das also bei niedriger Drehzahl der Einspritzzeitpunkt, plus kleinen Sicherheitspuffer. Eines der Excel-Tabellentools welches ich gefunden habe kann mit ein paar Daten eine Basistabelle generieren. Die gelieferten Daten stimmen mit meinen Überlegungen großteils überein, und nach Abänderung von ein paar Details (ich verwende erstmal die bewährten 450° als obere Grenze) wird das also die Basis-Tabelle. Wenn die Kiste ordentlich läuft, wird der Leerlauf abgestimmt auf den optimalen Einspritzzeitpunkt. Das wird dann entsprechend der neue Basiswert, und mit ein paar weiteren Datenpunkten bei fotschreitender Entwicklung sollte sich das ordentlich interpolieren lassen.

Noch keine Ahnung wie das für die Showerdüsen werden soll. Habe da erstmal die gleiche Tabelle genommen.

---

Und jetzt wird das ganze noch etwas komplizierter.

Zum einen gibt es aufgrund der Unterdruckwellen im Ansaugtrakt entsprechende Probleme, den Differenzdruck Pumpe-Ansaugkanal konstant zu halten, also dafür zu sorgen, dass der Benzindruck immer etwa 3bar über dem Druck im Ansaugkanal liegt. Liefert die Pumpe 3bar über Umgebungsdruck, sind das bei 1bar entsprechend 4bar Absolutdruck. Sind die Drosselklappen auf, herrscht im Ansaugkanal auch etwa Umgebungsdruck (1bar hier). Bei geschlossenen Klappen kann das drehzahlabhängig aber auch mal unter 0,2bar sein, womit der Differenzdruck dann entsprechend 3,8bar wäre!

Durch den größeren Druckunterschiede wird bei gleicher Einspritzdauer mehr eingespritzt.

Verkompliziert wird das ganze noch weiterhin dadurch, dass die Totzeiten der Injektoren ebenfalls vom Differenzdruck abhängen. Wenn man eine große Pulsdauer hat, die Totzeiten also nur ein geringer Teil der Gesamtdauer sind, macht das wenig aus. In meinem Fall ist der Anteil aber nicht vernachlässigbar, und schon gar nicht bei niedriger Last - und dort sind die Druckschwankungen im Ansaugkanal auch noch besonders ausgeprägt.

Hier beispielsweise ein paar Druckverläufe einer CBR600RR im Leerlauf. Ich hab selbst diesbezüglich leider noch keine Daten über die Zeit aufgetragen gesammelt. Mit dem Mikrocontroller-Management der Ansaugdrucksensoren werde ich sowas aber auch direkt an meinem Motor nehmen können.

http://www.synchromap.com/Four_MAP_Signals.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;

Es gibt bei Benzindruckreglern für solche Sachen die Unterdruckleitung zum Ansaugkanal hin, wodurch das Benzindruckdifferential theoretisch konstant gehalten wird. In der Praxis sieht das bei Einzeldrosselklappen aber nicht so toll aus. Es ist notwendig, alle Ansaugkanäle zu koppeln, da man sonst nur die Kurve eines einzelnen Zylinders nimmt. Das Problem hierbei ist, dass das Signal stark geglättet wird, und das Signal besonders im Niedriglast einen zu geringen Druckabfall über die Drosselklappe suggeriert, da über die Parallelschaltung quasi Falschluft gezogen werden kann.

Das offensichtliche Problem ist aber viel mehr, dass die aktuelle Druckdifferenz während des Einspritzvorganges wichtig ist. Wird z.B. kurz vor Öffnungs des Einlassventils eingespritzt, herrscht annähernd Airbox-/Umgebungsdruck im Ansaugkanal. Der Regler würde aber trotzdem den Druck senken, da er ja mehr oder weniger einen Mittelwert misst. Bei Innentankpumpen ist meist auch keine Kompensation vorgesehen und der Schlauchanschluss fehlt gänzlich, der Druck wird gegenüber dem Umgebungsdruck bzw. Tankinnnedruck (annähernd Umgebung) geregelt. Auch hier denke ich, dass das Timing auf maximalen EOS vorteilhaft sein dürfte, da damit die Druckdifferenz im Leerlauf vermutlich am konstantesten und niedrigsten gehalten wird (niedriger Benzindruck = lange Einspritzdauer = feinere Steuerbarkeit).

Den Showerdüsen ist das zum Glück alles egal. Die werden nur bei hoher Last zum Einsatz kommen und sitzen auch ohnehin nicht direkt im Ansaugkanal. Außer im Bereich des Staging-Übergangs kriegen die dann ohnehin nur verhältnismäßig große Pulsweiten zu sehen.

Heute mal etwas mit mehr praktischer Relevanz. Mit gestageter Einspritzung und sehr niedrig erwarteten Dutycycles schreit das förmlich "richtigem" Sequenzbetrieb, also einem ventilstellungsabhängigem Einspritzzeitpunkt. Das ist wohl eine Thematik für sich, und ein allgemeines Modell, was eine gute Ausgangsbasis liefert, scheint es nicht so wirklich zu geben. Im MS-Forum tummeln sich verschiedene Hypothesen und Erfahrungswerte, allerdings nichts was für meinen Fall direkt übernehmbar wäre.

Im Grundsatz wollen wir einen Einspritzzeitpunkt haben, bei dem folgendes gewährleistet sein soll:

- Gemisch soll schön homogen vermischt sein

- Möglichst wenige Benzinpfützen an den Kanalwänden

- Hohe Effizienz - wenige Verluste bei Ventilüberschneidung (unverbrannter Sprit zum Auslass raus)

- Direktes Ansprechverhalten

- EOS, End Of Squirt - Endzeitpunkt der Einspritzdauer

- MOS, Middle Of Squirt - Mitte der Einspritzung

- BOS, Beginning Of Squirt - Start der Einspritzung

-Eine besagt, dass man dem Benzin möglichst viel Zeit geben soll, um sich bereits im Ansaugkanal mit der Luft vermischen zu können. Hier wird eine Einspritzung beginnend mit Schließung des Einlassventils durchgeführt. Da das Benzin eine Weile braucht bis zum Einlass, könnte man wohl auch noch etwas früher loslegen. BOS ist hier Mittel der Wahl.

Es scheint mir anhand Überlegungen aktuell zumindest so, als wäre das in erster Linie fürs Benzinsparen gut.

-Die andere besagt, dass man möglichst kurz vor Öffnung des Einlassventils alles reinfeuert. Hierfür ist EOS entsprechend sinnvoll.

Das hat den Vorteil, dass der Zeitpunkt zwischen Berechnung des Bedarfs an eingespritztem Sprit und tatsächlichem Einspritzen gering ist, andererseits wird sich der Sprit vermutlich aufgrund der geringen Zeitdauer bis zum Eintreffen der Druckwelle wenig absetzen können.

Als Vergleich mit dem Vergaser:

Kommt die Unterdruckwelle an, wird Benzin herausgezogen, verwirbelt, und in den Motor gesaugt. Wenn man will, ist das vergleichbar mit einem vollsequenziellen Einspritzvorgang, bei dem eine kurze Zeit nach Öffnen des Einlassventils das Benzin zugeführt wird.

Warum macht man das mit einer Einspritzung nicht?

-> Es scheint der Konsens zu sein, dass man damit offenbar vergleichsweise viel Sprit verbraucht, ohne nennswerte Vorteile zu erzielen. Ebenso wird davor gewarnt, dass man damit Gemisch zwischen Zyklen verschleppt, und damit bei Lastwechseln mit Nachteilen zu rechnen wäre.

Ich habs selbst bisher noch nicht ausprobiert.

Bisher war es mit halbsequenziellem Betrieb so, dass immer zweimal pro Zyklus eingespritzt wurde. Mein bisheriger Einspritzzeitpunkt war eingestellt auf konstante EOS 90°BTDC, was bei zwei Einspritzungen bedeutet, dass die eine Hälfte bis 90° eingespritzt wird, der zweite Einspritzvorgang endet bei 450°. Das hat bisher ohne Probleme funktioniert, und da Halbsequenz ohnehin als Provisorium geplant war und die Ergebnisse nur eingeschränkt übertragbar sind, hab ich das auch nicht großartig zu optimieren versucht.

Oh, ein Bild in all dem Geschreibsel. Hurra!

Anmerkung: Ja, da ist mit Absicht aktuell (pure-)AlphaN eingestellt. Da ich mit verschiedenen Map-Messmethoden experimentieren werde, brauche ich provisorisch einen vom Map-Sensor komplett unabhängigen Algorithmus. Zudem besteht bei der MS3 die Möglichkeit einen Failsafe-Modus zu nutzen. Falls z.B. ein Drucksensor ausfällt kann man immer noch rückfallen auf eine AlphaN-Map, die aber auch erstmal entsprechend erstellt werden muss. Da die nur grob passen muss, konnte ich die aus den bisher gesammelten Daten recht einfach extrapolieren.

Ok, ich brauch also eine Basis-Tabelle für den Einspritzzeitpunkt.

Nach stundenlangem Wälzen von zig Forenthreads und Einlesen in ein paar einfache Modelle bin ich zum Schluss gekommen, als Ausgangsbasis die Methode mit dem Reinfeuern kurz vor Einlassbeginn zu nehmen.

Das Öffnen der Ventile lässt sich einfach im WHB nachlesen, da die Steuerzeiten angegeben sind. Die P scheint original bei 404°BTDC den Einlass zu öffnen. Rein logisch gedacht ist das also bei niedriger Drehzahl der Einspritzzeitpunkt, plus kleinen Sicherheitspuffer. Eines der Excel-Tabellentools welches ich gefunden habe kann mit ein paar Daten eine Basistabelle generieren. Die gelieferten Daten stimmen mit meinen Überlegungen großteils überein, und nach Abänderung von ein paar Details (ich verwende erstmal die bewährten 450° als obere Grenze) wird das also die Basis-Tabelle. Wenn die Kiste ordentlich läuft, wird der Leerlauf abgestimmt auf den optimalen Einspritzzeitpunkt. Das wird dann entsprechend der neue Basiswert, und mit ein paar weiteren Datenpunkten bei fotschreitender Entwicklung sollte sich das ordentlich interpolieren lassen.

Noch keine Ahnung wie das für die Showerdüsen werden soll. Habe da erstmal die gleiche Tabelle genommen.

---

Und jetzt wird das ganze noch etwas komplizierter.

Zum einen gibt es aufgrund der Unterdruckwellen im Ansaugtrakt entsprechende Probleme, den Differenzdruck Pumpe-Ansaugkanal konstant zu halten, also dafür zu sorgen, dass der Benzindruck immer etwa 3bar über dem Druck im Ansaugkanal liegt. Liefert die Pumpe 3bar über Umgebungsdruck, sind das bei 1bar entsprechend 4bar Absolutdruck. Sind die Drosselklappen auf, herrscht im Ansaugkanal auch etwa Umgebungsdruck (1bar hier). Bei geschlossenen Klappen kann das drehzahlabhängig aber auch mal unter 0,2bar sein, womit der Differenzdruck dann entsprechend 3,8bar wäre!

Durch den größeren Druckunterschiede wird bei gleicher Einspritzdauer mehr eingespritzt.

Verkompliziert wird das ganze noch weiterhin dadurch, dass die Totzeiten der Injektoren ebenfalls vom Differenzdruck abhängen. Wenn man eine große Pulsdauer hat, die Totzeiten also nur ein geringer Teil der Gesamtdauer sind, macht das wenig aus. In meinem Fall ist der Anteil aber nicht vernachlässigbar, und schon gar nicht bei niedriger Last - und dort sind die Druckschwankungen im Ansaugkanal auch noch besonders ausgeprägt.

Hier beispielsweise ein paar Druckverläufe einer CBR600RR im Leerlauf. Ich hab selbst diesbezüglich leider noch keine Daten über die Zeit aufgetragen gesammelt. Mit dem Mikrocontroller-Management der Ansaugdrucksensoren werde ich sowas aber auch direkt an meinem Motor nehmen können.

http://www.synchromap.com/Four_MAP_Signals.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;

Es gibt bei Benzindruckreglern für solche Sachen die Unterdruckleitung zum Ansaugkanal hin, wodurch das Benzindruckdifferential theoretisch konstant gehalten wird. In der Praxis sieht das bei Einzeldrosselklappen aber nicht so toll aus. Es ist notwendig, alle Ansaugkanäle zu koppeln, da man sonst nur die Kurve eines einzelnen Zylinders nimmt. Das Problem hierbei ist, dass das Signal stark geglättet wird, und das Signal besonders im Niedriglast einen zu geringen Druckabfall über die Drosselklappe suggeriert, da über die Parallelschaltung quasi Falschluft gezogen werden kann.

Das offensichtliche Problem ist aber viel mehr, dass die aktuelle Druckdifferenz während des Einspritzvorganges wichtig ist. Wird z.B. kurz vor Öffnungs des Einlassventils eingespritzt, herrscht annähernd Airbox-/Umgebungsdruck im Ansaugkanal. Der Regler würde aber trotzdem den Druck senken, da er ja mehr oder weniger einen Mittelwert misst. Bei Innentankpumpen ist meist auch keine Kompensation vorgesehen und der Schlauchanschluss fehlt gänzlich, der Druck wird gegenüber dem Umgebungsdruck bzw. Tankinnnedruck (annähernd Umgebung) geregelt. Auch hier denke ich, dass das Timing auf maximalen EOS vorteilhaft sein dürfte, da damit die Druckdifferenz im Leerlauf vermutlich am konstantesten und niedrigsten gehalten wird (niedriger Benzindruck = lange Einspritzdauer = feinere Steuerbarkeit).

Den Showerdüsen ist das zum Glück alles egal. Die werden nur bei hoher Last zum Einsatz kommen und sitzen auch ohnehin nicht direkt im Ansaugkanal. Außer im Bereich des Staging-Übergangs kriegen die dann ohnehin nur verhältnismäßig große Pulsweiten zu sehen.

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Heute wird die Text/Bilder-Ratio wieder etwas in Richtung Lesefreundlichkeit geschubst

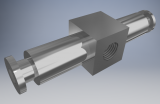

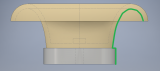

Hier die zweite Einspritzleiste (Shower-Düsen). Eigentlich wollte ich sowas erst sehr viel später machen, aber die hier hab ich für 10€ auf eBay gekriegt

Damit das Teil auf den breiteren 750er Motor passt, ist es ähnlich der Primäreinspritzleiste notwendig die Leiste etwas zu spreizen. Da ich ohnehin einen Drucksensor direkt an die Leiste bringen will, habe ich das Mittelstück, wleche die beiden Leistenteile T-förmig verbindet, neu konstruiert. Hier ein Cad-Bildchen (Raytracing ist toll ). Im Prinzip ist es ein Verteilerkästchen mit 3 Gewindeaufnahmen auf den Würfelseitenteilen (nur eine im Bild). Die Nuten an den Enden sind für O-Ringe. Mit 25g wiegt das Teil in Alu weniger als der fette Benzindrucksensor (BMW GS1200-irgendwas und ich glaube auch S1000RR). Ich überwache damit in erster Linie erst mal den Benzindruck, und schaue ober er auch bei Volllast den vollen Druck schafft. Ebenso kann ich damit Daten sammeln für die zukünfitge PWM-Ansteuerung. Ich werde wohl eine Steuerung, keine Regelung erst mal verwenden, da das technisch einfacher realisierbar und auch robuster ist. Kurz gesagt, ich lasse den mechanischen Druckregler drin, aber steuere die Pumpe für den jeweiligen Lastbereich soweit herunter, dass die Menge die der Regler abscheidet minimal ist. Über den Drucksensor lässt sich der optimale Arbeitspunkt finden - die Pumpenleistung, bei welcher der Druck gerade noch so nicht einbricht (+kleine Reserve). Weniger Benzinerwärmung, Verschleiß, Leistungsbedarf...

). Im Prinzip ist es ein Verteilerkästchen mit 3 Gewindeaufnahmen auf den Würfelseitenteilen (nur eine im Bild). Die Nuten an den Enden sind für O-Ringe. Mit 25g wiegt das Teil in Alu weniger als der fette Benzindrucksensor (BMW GS1200-irgendwas und ich glaube auch S1000RR). Ich überwache damit in erster Linie erst mal den Benzindruck, und schaue ober er auch bei Volllast den vollen Druck schafft. Ebenso kann ich damit Daten sammeln für die zukünfitge PWM-Ansteuerung. Ich werde wohl eine Steuerung, keine Regelung erst mal verwenden, da das technisch einfacher realisierbar und auch robuster ist. Kurz gesagt, ich lasse den mechanischen Druckregler drin, aber steuere die Pumpe für den jeweiligen Lastbereich soweit herunter, dass die Menge die der Regler abscheidet minimal ist. Über den Drucksensor lässt sich der optimale Arbeitspunkt finden - die Pumpenleistung, bei welcher der Druck gerade noch so nicht einbricht (+kleine Reserve). Weniger Benzinerwärmung, Verschleiß, Leistungsbedarf...

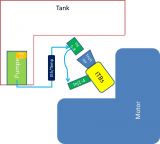

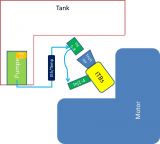

Angeschlossen soll es wie folgt werden.

Die Benzinleitung aus dem Tank läuft durch den Ethanol/Temperatursensor. Von dort speist sie das Verteilerkästchen in der Showerleiste. Dort ist der Benzindrucksensor angeschraubt. Wieso sitzt der dort?

-> Der Druckabfall von Showerleiste zu Primärleiste ist minimal, da kaum Benzin fließt wenn die Primärdüsen genutzt werden. Primär- und Showerleiste haben somit praktisch immer den selbsen Druck.

Bei ordentlich Feuer, wo der Druckabfall durch das strömende Medium am größten ist, sitzt der Sensor an der optimalen Stelle. Falls auf dem Weg von Druckregler an Pumpe zu Einspritzdüsen nennenswert Druckverluste entstehen, können diese so leicht kompensiert werden.

Der Gesamtaufbau mit den genannten Komponenten wird dann wie folgt sein:

Die Showerleisten feuern direkt von oben in die Trichter rein. Im Endeffekt bin ich dann doch froh die offene Airbox zu haben, der Aufbau wird recht viel Platz benötigen.

Hier die zweite Einspritzleiste (Shower-Düsen). Eigentlich wollte ich sowas erst sehr viel später machen, aber die hier hab ich für 10€ auf eBay gekriegt

Damit das Teil auf den breiteren 750er Motor passt, ist es ähnlich der Primäreinspritzleiste notwendig die Leiste etwas zu spreizen. Da ich ohnehin einen Drucksensor direkt an die Leiste bringen will, habe ich das Mittelstück, wleche die beiden Leistenteile T-förmig verbindet, neu konstruiert. Hier ein Cad-Bildchen (Raytracing ist toll

Angeschlossen soll es wie folgt werden.

Die Benzinleitung aus dem Tank läuft durch den Ethanol/Temperatursensor. Von dort speist sie das Verteilerkästchen in der Showerleiste. Dort ist der Benzindrucksensor angeschraubt. Wieso sitzt der dort?

-> Der Druckabfall von Showerleiste zu Primärleiste ist minimal, da kaum Benzin fließt wenn die Primärdüsen genutzt werden. Primär- und Showerleiste haben somit praktisch immer den selbsen Druck.

Bei ordentlich Feuer, wo der Druckabfall durch das strömende Medium am größten ist, sitzt der Sensor an der optimalen Stelle. Falls auf dem Weg von Druckregler an Pumpe zu Einspritzdüsen nennenswert Druckverluste entstehen, können diese so leicht kompensiert werden.

Der Gesamtaufbau mit den genannten Komponenten wird dann wie folgt sein:

Die Showerleisten feuern direkt von oben in die Trichter rein. Im Endeffekt bin ich dann doch froh die offene Airbox zu haben, der Aufbau wird recht viel Platz benötigen.

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

soweit so gut.

bei welchem benzindruck haben deine düsen das beste strahlbild ?

evtl. macht es sinn etwas höheren druck und kürzere zeiten zu fahren.

bei welchem benzindruck haben deine düsen das beste strahlbild ?

evtl. macht es sinn etwas höheren druck und kürzere zeiten zu fahren.

form follows function

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Gute Frage. Noch nicht getestet! Habs mir mal notiert. Beim neuen Einmessen der Injektoren habe ich eh vor nicht nur spannungs-, sondern auch druckabhängig weitere Daten zu sammeln. Kann mit meiner kleinen Actioncam zumindest mit 240fps aufnehmen, was sich dann anböte um zumindest optisch das ganze qualitativ einschätzen zu können.

Die Düsen werden OEM-mässig mit ca. 2.9 bis 3.5bar betrieben (nicht kompensierter, fester Benzin-Absolutdruck von 3.9bar). Ich hab sie mit kompensierten Regler im ersten Aufbau auch schon mit 2.5bar-3bar betrieben, ohne Auffälligkeiten. Bei höheren Drücken sinkt zum einen die Einspritzdauer, zusätzlich steigt die Totzeit des Injektors. Beides zusammen bewirkt eine Verschlechterung des Verhältnisses Einspritzdauer_effektiv/Einspritzdauer_gesamt. Man könnte es auch analog zum Signal/Rauschverhältnis bei einem Signal sehen.

Als Faustregel sollte man im Leerlauf möglichst 2ms Einspritzdauer nicht unterschreiten, da dort die Linearität deutlixh leiden kann. Die MS3 hat hierfür eine spezielle Korrektur:

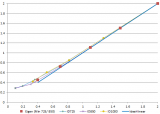

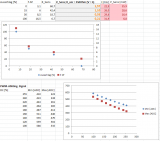

Dieser "Haken" ist recht typisch. für die meisten Injektoren. X-Achse "eigentlich" berechneter Wert, Y-Achse der "korrigierte" Wert, der stattdessen genutzt wird. Wird bei der MS3 in einen entsprechenden Lookup-Table eingetragen.

Aber auch mit der Ms2 gings mit Einspritzdauern (Pulsewidth, PW) um die 1.2-1.3ms im Leerlauf (Semiseq) gesamt ganz gut.

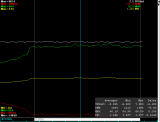

Vergleiche mit Vollgas kurz vom Begrenzer (Semiseq 69%, nur Primärdüsen, Lambda 0.85):

Interessant ist hier auch der Verlauf des Drucks im Ansaugkanal, fällt mir grade auf! Bei 12200 RPM sind es immerhin noch 95% des Umgebungsdruckes. Mal gespannt wie es mit dem besseren Signal mit einzelnen Drucksensoren wird. Damit ließe sich recht gut sagen, ab wann die (38er) Drosselklappen die Leistung bei Vollgas begrenzen. Mit den bisherigen Daten sieht es in etwa so aus, als könnte etwas Spitzenleistung dazukommen, alles andere gleich. Grüner Pfeil: Dutycycle, rote Kurve. Blauer Pfeil: Drucksignal Ansaugkanal, grüne Kurve.

Vorerst wird/soll die Pumpe mit konstanten 3bar Druckdifferenz laufen.

Ich hab zukünftig schon vor, den Druck im Leerlauf zu senken (höherer Dutycycle, feinere Steuerung der Einspritzmenge), und umgekehrt den Druck zu erhöhen bei Vollast (-> Dutycycle senken, Einspritztiming besser nutzbar). Was mich davon aktuell hauptsächlich abhält, ist das aktuell fehlende Feature, um die Totzeit der Injektoren Druckdifferenzabhängig einberechnen zu lassen, siehe auch letzten Abschnitt im vorletzten Post. Hab ich aber bereits angefragt, falls es nicht implementiert wird sollte ich das notfalls auch selbst dazubauen können (http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 25&t=64914" onclick="window.open(this.href);return false;). Aufgrund der niedrigen Dutycycles die ich erwarte (auch bei Volllast) will ich darauf nicht verzichten. Man kann das zwar praktisch vernachlässigen bei der Abstimmung für den Zustand bei dem abgestimmt wurde, aber für Korrekturen wie z.B. Temperatur, Höhe und dergleichen ist das nachteilig und auch unelegant.

Die Düsen werden OEM-mässig mit ca. 2.9 bis 3.5bar betrieben (nicht kompensierter, fester Benzin-Absolutdruck von 3.9bar). Ich hab sie mit kompensierten Regler im ersten Aufbau auch schon mit 2.5bar-3bar betrieben, ohne Auffälligkeiten. Bei höheren Drücken sinkt zum einen die Einspritzdauer, zusätzlich steigt die Totzeit des Injektors. Beides zusammen bewirkt eine Verschlechterung des Verhältnisses Einspritzdauer_effektiv/Einspritzdauer_gesamt. Man könnte es auch analog zum Signal/Rauschverhältnis bei einem Signal sehen.

Als Faustregel sollte man im Leerlauf möglichst 2ms Einspritzdauer nicht unterschreiten, da dort die Linearität deutlixh leiden kann. Die MS3 hat hierfür eine spezielle Korrektur:

Dieser "Haken" ist recht typisch. für die meisten Injektoren. X-Achse "eigentlich" berechneter Wert, Y-Achse der "korrigierte" Wert, der stattdessen genutzt wird. Wird bei der MS3 in einen entsprechenden Lookup-Table eingetragen.

Aber auch mit der Ms2 gings mit Einspritzdauern (Pulsewidth, PW) um die 1.2-1.3ms im Leerlauf (Semiseq) gesamt ganz gut.

Vergleiche mit Vollgas kurz vom Begrenzer (Semiseq 69%, nur Primärdüsen, Lambda 0.85):

Interessant ist hier auch der Verlauf des Drucks im Ansaugkanal, fällt mir grade auf! Bei 12200 RPM sind es immerhin noch 95% des Umgebungsdruckes. Mal gespannt wie es mit dem besseren Signal mit einzelnen Drucksensoren wird. Damit ließe sich recht gut sagen, ab wann die (38er) Drosselklappen die Leistung bei Vollgas begrenzen. Mit den bisherigen Daten sieht es in etwa so aus, als könnte etwas Spitzenleistung dazukommen, alles andere gleich. Grüner Pfeil: Dutycycle, rote Kurve. Blauer Pfeil: Drucksignal Ansaugkanal, grüne Kurve.

Vorerst wird/soll die Pumpe mit konstanten 3bar Druckdifferenz laufen.

Ich hab zukünftig schon vor, den Druck im Leerlauf zu senken (höherer Dutycycle, feinere Steuerung der Einspritzmenge), und umgekehrt den Druck zu erhöhen bei Vollast (-> Dutycycle senken, Einspritztiming besser nutzbar). Was mich davon aktuell hauptsächlich abhält, ist das aktuell fehlende Feature, um die Totzeit der Injektoren Druckdifferenzabhängig einberechnen zu lassen, siehe auch letzten Abschnitt im vorletzten Post. Hab ich aber bereits angefragt, falls es nicht implementiert wird sollte ich das notfalls auch selbst dazubauen können (http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 25&t=64914" onclick="window.open(this.href);return false;). Aufgrund der niedrigen Dutycycles die ich erwarte (auch bei Volllast) will ich darauf nicht verzichten. Man kann das zwar praktisch vernachlässigen bei der Abstimmung für den Zustand bei dem abgestimmt wurde, aber für Korrekturen wie z.B. Temperatur, Höhe und dergleichen ist das nachteilig und auch unelegant.

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

wenn du alle features eingepflegt hast, wist du eh um einen objetiven prüfstandstag nicht rumkommen.

form follows function

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

War eigtl schon für letztes Jahr geplant, aber in Anbetracht der grossen Umbauten wärs nichtsinnvoll gewesen. Erst wird die Karre neu grob abgestimmt, dann kommt das Experiment mit den Einzeldrucksensoren... Im Erfolgsfall wird . Dann damit die ganze Karre nochmal neu abgestimmt inkl. Staging, und dann gehts auf den Prüfstand zum Zündungseinstellen (Volllast). Grade mit Staging wird die Zündung wohl stark zurückgenommen werden können/müssen. Aktuell hab ich da ein recht konservatives 3DFeld auf Basis der Kitkurve und ein paar Handformeln.

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Klausurbedingt hat sich seit dem Post wenig getan. Allerdings sind ein paar neue Teile da, und es ist nun (fast) alles da um die Karre irgendwie wieder zum Laufen zu bringen.

Es fehlen hauptsächlich noch Halter für die Injektoren der Sekundärleiste. Zumindest ein provisorische Halterung ist notwendig, da Diese sonst vom Benzindruck einfach herausgedrückt würden.

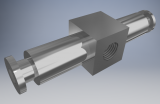

Hier mal das oben dargestellte CAD-Teil in echt, mit Schlauchanschlüssen und Drucksensor. Dem Kenner offenbart sich ein gewisser Spalt zischen den Dichtflächen, der darin begründet ist, dass die Einschraubtiefe noch etwas reduziert werden müsste

Ist absichtlich so dimensioniert um Material und Bauraum zu sparen, und 4mm Einschraubtiefe mit M10x1 Feingewinde sind für die praktisch vernachlässigbaren Belastungen mehr als ausreichen.

Das hier ist die Basis für den Prototyp eines intelligenten PWM-Reglers mit CAN-Bus für die Benzinpumpe. Für mich erstaunlicherweise ist das Breakoutboard für den CAN das mit Abstand am größte Bauteil. Zum Vergleich, der Mikroprozessor (Atmel 328) ist der kleine schwarze Chip auf dem Board unten in der Mitte mit 7x7mm².

Ansonsten wird es in (ferner) Zukunft mehr Berücksichtung von "Zylinderindividualitäten" geben. Da einzelne Breitbandsonden für sowas viel zu teuer sind und die Temperaturen ohnehin zur Fehlererkennung interessant sind, habe ich ein paar Thermoelemente besorgt. Jeder Krümmer kriegt entsprechend so ein Ding rein, recht nahe beim Motor. Auswertung wird (wieder mal) über nen Mikroprozessor erfolgen. Die Dinger sind halt einfach total wunderbar flexibel und lächerlich billig.

Noch ein Sensorchen kommt dazu und löst den bisherigen 1bar Absolutdrucksensor in der Airbox ab. Da dieser Sensor ausschließlich dazu da ist den Airboxüberdruck infolge von Ramair zu messen, erlaubt der deutlich kleinere Messbereich von 0 bis 40mbar (Referenz: Umgebungsdruck) eine viel höhere Auflösung und Genauigkeit als bisher. Bis 280km/h sollte der Messbereich reichen (bei komplett geschlossener Drosselklappe, mit geöffneter Klappe, wie es dort eher üblich ist, auch höher.

Im Nachhinein hab ich Zweifel ob es nicht sinnvoll gewesen wäre statt 0-40mbar besser -40 bis + 40mbar zu messen. Mal schauen wie die Logdaten in Zukunft aussehen, ausgetauscht ist sowas schnell. Fun-Fact: Der Sensor wird unter anderem in Waschmaschinen verbaut, um dort den Wasserstand zu messen.

Und noch was um das draufgepackte Gewicht zu kompensieren und die seit dem Geschwindigkeitssensor überflüssige Tachoschnecke zu entfernen

Es fehlen hauptsächlich noch Halter für die Injektoren der Sekundärleiste. Zumindest ein provisorische Halterung ist notwendig, da Diese sonst vom Benzindruck einfach herausgedrückt würden.

Hier mal das oben dargestellte CAD-Teil in echt, mit Schlauchanschlüssen und Drucksensor. Dem Kenner offenbart sich ein gewisser Spalt zischen den Dichtflächen, der darin begründet ist, dass die Einschraubtiefe noch etwas reduziert werden müsste

Ist absichtlich so dimensioniert um Material und Bauraum zu sparen, und 4mm Einschraubtiefe mit M10x1 Feingewinde sind für die praktisch vernachlässigbaren Belastungen mehr als ausreichen.

Das hier ist die Basis für den Prototyp eines intelligenten PWM-Reglers mit CAN-Bus für die Benzinpumpe. Für mich erstaunlicherweise ist das Breakoutboard für den CAN das mit Abstand am größte Bauteil. Zum Vergleich, der Mikroprozessor (Atmel 328) ist der kleine schwarze Chip auf dem Board unten in der Mitte mit 7x7mm².

Ansonsten wird es in (ferner) Zukunft mehr Berücksichtung von "Zylinderindividualitäten" geben. Da einzelne Breitbandsonden für sowas viel zu teuer sind und die Temperaturen ohnehin zur Fehlererkennung interessant sind, habe ich ein paar Thermoelemente besorgt. Jeder Krümmer kriegt entsprechend so ein Ding rein, recht nahe beim Motor. Auswertung wird (wieder mal) über nen Mikroprozessor erfolgen. Die Dinger sind halt einfach total wunderbar flexibel und lächerlich billig.

Noch ein Sensorchen kommt dazu und löst den bisherigen 1bar Absolutdrucksensor in der Airbox ab. Da dieser Sensor ausschließlich dazu da ist den Airboxüberdruck infolge von Ramair zu messen, erlaubt der deutlich kleinere Messbereich von 0 bis 40mbar (Referenz: Umgebungsdruck) eine viel höhere Auflösung und Genauigkeit als bisher. Bis 280km/h sollte der Messbereich reichen (bei komplett geschlossener Drosselklappe, mit geöffneter Klappe, wie es dort eher üblich ist, auch höher.

Im Nachhinein hab ich Zweifel ob es nicht sinnvoll gewesen wäre statt 0-40mbar besser -40 bis + 40mbar zu messen. Mal schauen wie die Logdaten in Zukunft aussehen, ausgetauscht ist sowas schnell. Fun-Fact: Der Sensor wird unter anderem in Waschmaschinen verbaut, um dort den Wasserstand zu messen.

Und noch was um das draufgepackte Gewicht zu kompensieren und die seit dem Geschwindigkeitssensor überflüssige Tachoschnecke zu entfernen

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Es schreitet voran, wenn auch langsamer als geplant. Einfach wieder mal zuviel parallel, und letzte Woche musste ich tatsächlich auch noch Kurzurlaub machen. Kurzer Zwischenbericht.

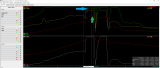

Das originale MS-Gehäuse besteht aus recht dickwandigem Alu. Kurzerhand mit der Flex und ner kleinen Rest-Scheibe den Großteil herausgetrennt und durch eine Lage Carbon ersetzt. Sage und schreibe 150g war das wert. Die Rippen an der Seite dienen der Aufnahme der Elektronikboards, die (nicht zu sehenden) anderen Seitenteile sind aus sehr viel dünnerem Material. Wurden daher nicht angetastet.

Was aber für mich sehr viel erfreulicher ist, ist dass mein kleines "intelligentes" Drucksensorcluster mittlerweile läuft, auch (lesend) bereits über CAN-Bus. Hier ein Testaufbau. Zu sehen sind Microcontroller, ein Digital-Analog-Wandler für das bearbeitete Ausgangssignal (Backup, falls CAN Probleme macht), und ein CAN-Modul, wie auch schon beim PWM-Pumpenregler. Dazu noch ein 12V->5V Regler, bischen Gekabel, und laufen tut der Bums. Die Drucksensoren sind ebenso bereits fest verlötet (4x kleine schwarze Kästchen an grünen Kabeln).

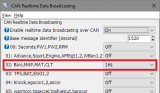

Was mit Abstand am meisten Zeit gekostet hat war den CAN-Bus zum laufen zu kriegen. Die MS sendete fröhlich, laut Oszilloskop wurde auch alles ordnungsgemäß rausgeschickt. Der Mikrokontroller empfing aber nichts, obwohl alle Testfunktionen eine einwandfreie Funktion signalisierten. Jedenfalls gibts scheinbar mehrere Versionen dieses CanModuls mit der gleichen Bezeichung, und dieses unterschied sich tatsächlich durch den Quartz (Taktung) von den Versionen die man normalerweise zu kaufen kriegt. Jedenfalls den Treiber entsprechend angepasst, und zack, läuft das Ding nach etlichen Stunden Fehlersuche

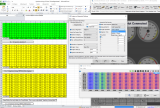

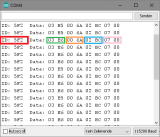

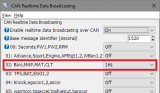

Hier mal in Kurzform, was die MS3 so alles standardmäßig anbietet als Broadcast über den Canbus. Die so gesendeten Daten können entsprechend dann von allen auf dem Bus horchenden Teilnehmern gelesen werden.

Erst mal will ich den Wert des Barometers an meinen Mikrokontroller senden. Die Drucksensorschaltung macht damit zwar nix, aber der PwmRegler nimmt die später als Referenz für den Benzindruck, und irgendwo muss man ja anfangen.

Rot markiert ist die Identifikationsnummer der gesendeten Daten. Diese gibt an, um welche Daten es sich handelt. Für die MS gibts eine Tabelle zum Nachschlagen mit der entsprechenden "Übersetzung". Alles wie bei Rechnern üblich in Hexadezimalform.

Grün markiert sind die beiden Bytes des Barometerwertes. (Blau für die Ansauglufttemperatur [°F *10], Rosa für die Kühlmitteltemperatur [°F *10] Vergleiche Reihenfolge in linkem Bild.)

Da drin steht jetzt z.B. 03E6, was im alltagsüblichen Dezimalformat 998 ist. Das ist auch schon der Wert des Barometers in Millibar.

Orange steht dann für den Ansaugdruck, der aktuell auf 106mBar rumeumelt weil ich noch nicht (richtig) in die MS über CAN schreiben kann. Das wird entsprechend das nächste sein.

Das originale MS-Gehäuse besteht aus recht dickwandigem Alu. Kurzerhand mit der Flex und ner kleinen Rest-Scheibe den Großteil herausgetrennt und durch eine Lage Carbon ersetzt. Sage und schreibe 150g war das wert. Die Rippen an der Seite dienen der Aufnahme der Elektronikboards, die (nicht zu sehenden) anderen Seitenteile sind aus sehr viel dünnerem Material. Wurden daher nicht angetastet.

Was aber für mich sehr viel erfreulicher ist, ist dass mein kleines "intelligentes" Drucksensorcluster mittlerweile läuft, auch (lesend) bereits über CAN-Bus. Hier ein Testaufbau. Zu sehen sind Microcontroller, ein Digital-Analog-Wandler für das bearbeitete Ausgangssignal (Backup, falls CAN Probleme macht), und ein CAN-Modul, wie auch schon beim PWM-Pumpenregler. Dazu noch ein 12V->5V Regler, bischen Gekabel, und laufen tut der Bums. Die Drucksensoren sind ebenso bereits fest verlötet (4x kleine schwarze Kästchen an grünen Kabeln).

Was mit Abstand am meisten Zeit gekostet hat war den CAN-Bus zum laufen zu kriegen. Die MS sendete fröhlich, laut Oszilloskop wurde auch alles ordnungsgemäß rausgeschickt. Der Mikrokontroller empfing aber nichts, obwohl alle Testfunktionen eine einwandfreie Funktion signalisierten. Jedenfalls gibts scheinbar mehrere Versionen dieses CanModuls mit der gleichen Bezeichung, und dieses unterschied sich tatsächlich durch den Quartz (Taktung) von den Versionen die man normalerweise zu kaufen kriegt. Jedenfalls den Treiber entsprechend angepasst, und zack, läuft das Ding nach etlichen Stunden Fehlersuche

Hier mal in Kurzform, was die MS3 so alles standardmäßig anbietet als Broadcast über den Canbus. Die so gesendeten Daten können entsprechend dann von allen auf dem Bus horchenden Teilnehmern gelesen werden.

Erst mal will ich den Wert des Barometers an meinen Mikrokontroller senden. Die Drucksensorschaltung macht damit zwar nix, aber der PwmRegler nimmt die später als Referenz für den Benzindruck, und irgendwo muss man ja anfangen.

Rot markiert ist die Identifikationsnummer der gesendeten Daten. Diese gibt an, um welche Daten es sich handelt. Für die MS gibts eine Tabelle zum Nachschlagen mit der entsprechenden "Übersetzung". Alles wie bei Rechnern üblich in Hexadezimalform.

Grün markiert sind die beiden Bytes des Barometerwertes. (Blau für die Ansauglufttemperatur [°F *10], Rosa für die Kühlmitteltemperatur [°F *10] Vergleiche Reihenfolge in linkem Bild.)

Da drin steht jetzt z.B. 03E6, was im alltagsüblichen Dezimalformat 998 ist. Das ist auch schon der Wert des Barometers in Millibar.

Orange steht dann für den Ansaugdruck, der aktuell auf 106mBar rumeumelt weil ich noch nicht (richtig) in die MS über CAN schreiben kann. Das wird entsprechend das nächste sein.

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

.....dann kannst ja ganz beruhigt vier klopfsensoren pro zylinder anbringen

form follows function

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Tue ich gleich nachdem ich noch 15 weitere Lambdasonden verbaut hab

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Wieder kleiner Zwischenbericht:

Mein erstes (eigen konstruiertes) 3D-Druckteil. Ich lass das mal als Bilderrätsel stehen und hab schon einen halben Roman dazu fertig, im nächsten Post dann dazu mehr

Prototyp PWM-Pumpenregler ist hardwäremäßig fertig und die PWM-Ansteuerung der Pumpe erfolgreich auf Funktion geprüft. Eine Regelung ist noch nicht implementiert (softwareseitig). Wird vermutlich ein PID-Regler.

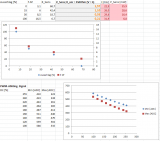

Dazu notwendig ist der Benzindrucksensor. Da ich keinerlei Datenblätter finden konnte, hab ich die Kalibrierung hier selbst durchgeführt. Als Referenz dient ein Absolutdrucksensor (0,25bar bis ca. 2,4bar), mit dem ich den Benzindrucksensor entsprechend gekoppelt hatte. Die kleine Spritze zur Druckvariation ist eine großzügige Spende meines Hausarztes aus Abfallmaterial von meiner letzten Impfung

Wirklich wichtig zur Funktion der Regelung nachher ist der genaue Benzindruck nicht, da intern ohnehin mit den ADC-Werten gerechnet wird. Aber da ich den Druck auch mitloggen will (geht über CAN an die MS) ist das daher schon von Interesse.

Das zweite Bild zeigt die Messwerte. Wie bei einem integrierten Sensor zu erwarten, ist das Ausgangssignal wunderbar linear. Der Boschsensor misst scheinbar von 0,5bar bis ca. 7bar, was für meinen Bedarf gerade richtig ist (zukünftig geplant evtl. bis zu 5bar Benzindruckdifferenz = 6bar absolut).

Da die Reserveschaltung komplett wegfällt und sich sowas bei einer Innentankpumpe geradezu anbietet, gibts nun auch einen Füllstandsensor. Der Sensor an sich stammt von einer defekten Einspritzpumpe einer 08er?-GSXR. Deren modifizierte Halterung und Sensor kombiniere ich mit einer (nicht-defekten) Pumpe einer 03er?-GSXR. Die hatte ihrerseits orginal nur einen binären Schalter (Schaltung bei einer bestimmten Höhe statt kontinuierliches Signal), der wiederum defekt scheint

Im Prinzip ist der jetzt verwendete ein Widerstand, der abhängig von der Auslenkung des Schwimmers seinen Wert kontinuierlich verändert. Der für die PWM-Regelung zuständige Mikrocontroller wird die Auswertung und Weiterleitung dieses Sensors ebenfalls übernehmen.

Um den Widerstand messen können, hab ich einen kleinen Spannungsteiler gebaut, der mit 5V gespeist wird und extern auch den Stromfluss begrenzt. Hat unter anderem auch den Vorteil, dass man im Falle eines Kurzschlusses eine sehr viel geringere Bombenwahrscheinlichkeit zwischen den Beinen spazierenfährt

Da im PWM-Betrieb nachher periodisch immer die Masse weggenommen wird, verändert sich das Sensorsignal an Abhängigkeit zum Anteil der Durchschaltung (DutyCyle). Anders ausgedrückt, wenn keine Masse geschaltet ist, ist der gemessene Widerstand über den Sensor praktisch unendlich. Durch sehr/zu häufiges Abgreifen (Oversampling), was zur Steigerung der Reproduzierbarkeit ohnehin durchgeführt wird, lässt sich das aber einfach kompensieren. Statistisch gesehen kommt damit ein sauberes, reproduzierbares Signal heraus. Über Kommunikation mit der MS lässt sich ebenfalls dafür sorgen, dass das Signal nur dann gemessen wird, wenn davon auszugehen ist, dass das Benzin im Tank nicht herumschwappt.

Über CAN wandert das finale Signal dann auch an die MS, und soll zukünftig im Dashboard (Tablet) vorn ebenfalls angezeigt werden.

[youtube]oMh9L1vrWzA[/youtube]

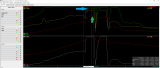

Des weiteren ist das Schreiben über CAN nun auch im Griff. Im Beispiel verändere ich den Druck am Ansaugdrucksensor für Zylinder 4, und das Controllerchen leitet testweise den Minimumwert an die MS weiter.

Oben bei der MS zu sehen ist der Wert der über CAN geschrieben wurde, aktuell aus Kompatibilitätsgründen genau wie der ADC-Eingang des "normalen" Ansaugdrucksensors mit ADC-Werten von 0 bis 1023. Untendrunter der umgerechnete Wert.

Wenn das nicht flüssig wirkt, liegt es daran, dass die kostenfreie Version des Tunerstudios die Aktualisierungsrate auf 15Hz begrenzt. Die Updaterate im tatsächlichen Betrieb nachher wird allerdings bei >1000Hz liegen.

Mein erstes (eigen konstruiertes) 3D-Druckteil. Ich lass das mal als Bilderrätsel stehen und hab schon einen halben Roman dazu fertig, im nächsten Post dann dazu mehr

Prototyp PWM-Pumpenregler ist hardwäremäßig fertig und die PWM-Ansteuerung der Pumpe erfolgreich auf Funktion geprüft. Eine Regelung ist noch nicht implementiert (softwareseitig). Wird vermutlich ein PID-Regler.

Dazu notwendig ist der Benzindrucksensor. Da ich keinerlei Datenblätter finden konnte, hab ich die Kalibrierung hier selbst durchgeführt. Als Referenz dient ein Absolutdrucksensor (0,25bar bis ca. 2,4bar), mit dem ich den Benzindrucksensor entsprechend gekoppelt hatte. Die kleine Spritze zur Druckvariation ist eine großzügige Spende meines Hausarztes aus Abfallmaterial von meiner letzten Impfung

Wirklich wichtig zur Funktion der Regelung nachher ist der genaue Benzindruck nicht, da intern ohnehin mit den ADC-Werten gerechnet wird. Aber da ich den Druck auch mitloggen will (geht über CAN an die MS) ist das daher schon von Interesse.

Das zweite Bild zeigt die Messwerte. Wie bei einem integrierten Sensor zu erwarten, ist das Ausgangssignal wunderbar linear. Der Boschsensor misst scheinbar von 0,5bar bis ca. 7bar, was für meinen Bedarf gerade richtig ist (zukünftig geplant evtl. bis zu 5bar Benzindruckdifferenz = 6bar absolut).

Da die Reserveschaltung komplett wegfällt und sich sowas bei einer Innentankpumpe geradezu anbietet, gibts nun auch einen Füllstandsensor. Der Sensor an sich stammt von einer defekten Einspritzpumpe einer 08er?-GSXR. Deren modifizierte Halterung und Sensor kombiniere ich mit einer (nicht-defekten) Pumpe einer 03er?-GSXR. Die hatte ihrerseits orginal nur einen binären Schalter (Schaltung bei einer bestimmten Höhe statt kontinuierliches Signal), der wiederum defekt scheint

Im Prinzip ist der jetzt verwendete ein Widerstand, der abhängig von der Auslenkung des Schwimmers seinen Wert kontinuierlich verändert. Der für die PWM-Regelung zuständige Mikrocontroller wird die Auswertung und Weiterleitung dieses Sensors ebenfalls übernehmen.

Um den Widerstand messen können, hab ich einen kleinen Spannungsteiler gebaut, der mit 5V gespeist wird und extern auch den Stromfluss begrenzt. Hat unter anderem auch den Vorteil, dass man im Falle eines Kurzschlusses eine sehr viel geringere Bombenwahrscheinlichkeit zwischen den Beinen spazierenfährt

Da im PWM-Betrieb nachher periodisch immer die Masse weggenommen wird, verändert sich das Sensorsignal an Abhängigkeit zum Anteil der Durchschaltung (DutyCyle). Anders ausgedrückt, wenn keine Masse geschaltet ist, ist der gemessene Widerstand über den Sensor praktisch unendlich. Durch sehr/zu häufiges Abgreifen (Oversampling), was zur Steigerung der Reproduzierbarkeit ohnehin durchgeführt wird, lässt sich das aber einfach kompensieren. Statistisch gesehen kommt damit ein sauberes, reproduzierbares Signal heraus. Über Kommunikation mit der MS lässt sich ebenfalls dafür sorgen, dass das Signal nur dann gemessen wird, wenn davon auszugehen ist, dass das Benzin im Tank nicht herumschwappt.

Über CAN wandert das finale Signal dann auch an die MS, und soll zukünftig im Dashboard (Tablet) vorn ebenfalls angezeigt werden.

[youtube]oMh9L1vrWzA[/youtube]

Des weiteren ist das Schreiben über CAN nun auch im Griff. Im Beispiel verändere ich den Druck am Ansaugdrucksensor für Zylinder 4, und das Controllerchen leitet testweise den Minimumwert an die MS weiter.

Oben bei der MS zu sehen ist der Wert der über CAN geschrieben wurde, aktuell aus Kompatibilitätsgründen genau wie der ADC-Eingang des "normalen" Ansaugdrucksensors mit ADC-Werten von 0 bis 1023. Untendrunter der umgerechnete Wert.

Wenn das nicht flüssig wirkt, liegt es daran, dass die kostenfreie Version des Tunerstudios die Aktualisierungsrate auf 15Hz begrenzt. Die Updaterate im tatsächlichen Betrieb nachher wird allerdings bei >1000Hz liegen.

- Walnussbaer

- ZXR-Könner

- Beiträge: 873

- Registriert: 24 Dez 2004 10:49

- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Sieht aus, wie ne Hupe  Nein....könnte nen Ansaugtrichter sein? Was da allerdings dran rumbammelt, weiß ich nicht. Irgendwas für Einspritzung? Einbauort für EInspritzdüsen?

Nein....könnte nen Ansaugtrichter sein? Was da allerdings dran rumbammelt, weiß ich nicht. Irgendwas für Einspritzung? Einbauort für EInspritzdüsen?

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Jein.

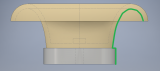

Es ist ne Negativform für einen Ansaugtrichter. Die Trichter selbst lasse ich aus Carbon laminieren.

Bin da mal gespannt wie sich das auswirkt. Konstruktion hab ich im Endeffekt komplett nach einem Modell eines amerikanischen Turbinenherstellers im CAD gemacht. Zumindest im Bezug auf laminare Strömungsführung sollte das Teil nahe am Optimum sein, und da die Radien auch Ähnlichkeit hat mit verschiedenen tatsächlich bereits gebrauchten Konstruktionen (Keihin-Trichter, alte Gsxr-Werkstrichter) und die gängigen Faustformeln in Tuningschinken erfüllen sollten die Dinger dann hoffentlich gut funktionieren. Plane die gegen die originalen Trichter auf dem Prüfstand antreten zu lassen.

So sieht das Teil entstützt aus:

Mit kleinem Drehteil zusammengebaut:

Auf die grüne Kontur soll dann laminiert werden. Das Drehteil ist abschraubbar, damit man den fertigen Trichter entnehmen kann (Hinterschneidung)

----

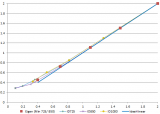

Zu Trichterlänge und daraus resultierendem Ladungseffekt ein paar Simulationsdaten.

Meine ITBs (ca. 4mm länger als Gleichdruckvergaser) mit den zukünftigen 27mm Trichtern:

Ladungseffekt bei 9700RPM

Im Endeffekt geht darum, dass mit dem Öffnen der Einlassventile eine Druckwelle losläuft und durch die plötzliche Expansion am Ende der Trichter eine Reaktionswelle hervorruft, welche idealerweise kurz vorm Schließen des Einlassventils noch etwas Gemisch "nachstopft".

Überlege irgendwann mal zusätzlich variable Trichter zu basteln. Mit 50mm effektiver Verlängerung ließe sich wahrscheinlich bis zu einem Umschaltpunkt bei ca. 8500-9000Rpm der Bereich darunter etwas pushen.

Allerdings ist mir aktuell noch fraglich, obs das zusätzliche Gewicht/Aufwand wert is.

Zum Vergleich:

Original P:

Ladungseffekt bei 8900

Problematisch für die Berechnung ist hier die asymmetrische Form der P-Trichter. Näherungsweise hab ich den Mittelwert genommen.

(Für K/M Annahme: Gleiche mittlere Ansaugkanallänge innerhalb Zylinderkopf wie P/N und FCR39-Flachschieber)

K/M mit 50er Trichtern (Blau, Kit-Standard 91) in Kitbox:

Ladungseffekt bei 10300

K/M mit 35er Trichtern (Rot, Kit-Standard 92-95) in Kitbox:

Ladungseffekt bei 11000

Alles mit Originalnockenwellen!

Kitwellen mit längeren Öffnungszeiten bewirken zusätzliche Verschiebung des Ladungseffekts ähnlich ca. 5-10mm kürzeren Trichtern.

Beispiel für eine N (ZX-7RR) mit 20mm Trichtern, Kitwellen und FCR41:

Ladungseffekt bei ca. 12400! Allerdings haben/hatten die Dinger auch erst ihre Spitzenleistung bei 13500-14000.

Noch kürzer für höhere Drehzahlen war wohl kaum möglich, da sonst die Trichterform/Übergänge zu sehr leiden dürften. Afaik gabs dafür dann aber nochmals kürzere Ansaugstutzen...

Es ist ne Negativform für einen Ansaugtrichter. Die Trichter selbst lasse ich aus Carbon laminieren.

Bin da mal gespannt wie sich das auswirkt. Konstruktion hab ich im Endeffekt komplett nach einem Modell eines amerikanischen Turbinenherstellers im CAD gemacht. Zumindest im Bezug auf laminare Strömungsführung sollte das Teil nahe am Optimum sein, und da die Radien auch Ähnlichkeit hat mit verschiedenen tatsächlich bereits gebrauchten Konstruktionen (Keihin-Trichter, alte Gsxr-Werkstrichter) und die gängigen Faustformeln in Tuningschinken erfüllen sollten die Dinger dann hoffentlich gut funktionieren. Plane die gegen die originalen Trichter auf dem Prüfstand antreten zu lassen.

So sieht das Teil entstützt aus:

Mit kleinem Drehteil zusammengebaut:

Auf die grüne Kontur soll dann laminiert werden. Das Drehteil ist abschraubbar, damit man den fertigen Trichter entnehmen kann (Hinterschneidung)

----

Zu Trichterlänge und daraus resultierendem Ladungseffekt ein paar Simulationsdaten.

Meine ITBs (ca. 4mm länger als Gleichdruckvergaser) mit den zukünftigen 27mm Trichtern:

Ladungseffekt bei 9700RPM

Im Endeffekt geht darum, dass mit dem Öffnen der Einlassventile eine Druckwelle losläuft und durch die plötzliche Expansion am Ende der Trichter eine Reaktionswelle hervorruft, welche idealerweise kurz vorm Schließen des Einlassventils noch etwas Gemisch "nachstopft".

Überlege irgendwann mal zusätzlich variable Trichter zu basteln. Mit 50mm effektiver Verlängerung ließe sich wahrscheinlich bis zu einem Umschaltpunkt bei ca. 8500-9000Rpm der Bereich darunter etwas pushen.

Allerdings ist mir aktuell noch fraglich, obs das zusätzliche Gewicht/Aufwand wert is.

Zum Vergleich:

Original P:

Ladungseffekt bei 8900

Problematisch für die Berechnung ist hier die asymmetrische Form der P-Trichter. Näherungsweise hab ich den Mittelwert genommen.

(Für K/M Annahme: Gleiche mittlere Ansaugkanallänge innerhalb Zylinderkopf wie P/N und FCR39-Flachschieber)

K/M mit 50er Trichtern (Blau, Kit-Standard 91) in Kitbox:

Ladungseffekt bei 10300

K/M mit 35er Trichtern (Rot, Kit-Standard 92-95) in Kitbox:

Ladungseffekt bei 11000

Alles mit Originalnockenwellen!

Kitwellen mit längeren Öffnungszeiten bewirken zusätzliche Verschiebung des Ladungseffekts ähnlich ca. 5-10mm kürzeren Trichtern.

Beispiel für eine N (ZX-7RR) mit 20mm Trichtern, Kitwellen und FCR41:

Ladungseffekt bei ca. 12400! Allerdings haben/hatten die Dinger auch erst ihre Spitzenleistung bei 13500-14000.

Noch kürzer für höhere Drehzahlen war wohl kaum möglich, da sonst die Trichterform/Übergänge zu sehr leiden dürften. Afaik gabs dafür dann aber nochmals kürzere Ansaugstutzen...

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

um den ladungseffekt nutzen zu können, müssen aber die steuerzeiten zur auspuffanlage passen, und ab da wird´s aufwendig.

aber du machst das schon.

noch was zum thema variable trichter. ein problem hierbei wird sein, dass du am umschaltpunkt eine delle ins diagramm bekommen wirst. diese musst dann via mapping ausbügeln. alternativ wäre das system der aktuellen ZX-10...... zwei trichter in einem

aber du machst das schon.

noch was zum thema variable trichter. ein problem hierbei wird sein, dass du am umschaltpunkt eine delle ins diagramm bekommen wirst. diese musst dann via mapping ausbügeln. alternativ wäre das system der aktuellen ZX-10...... zwei trichter in einem

form follows function

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Deswegen hatte ich schon kontinuierliche Trichter überlegt, aber das würde schwer und fehleranfällig. Für meinen Geschmack hatte bei meinem Umbau in letzter Zeit die Gewichtseinsparung eine zu geringe Priorität.Windy-ZXR hat geschrieben:noch was zum thema variable trichter. ein problem hierbei wird sein, dass du am umschaltpunkt eine delle ins diagramm bekommen wirst. diese musst dann via mapping ausbügeln. alternativ wäre das system der aktuellen ZX-10...... zwei trichter in einem

Ja, diese Hybridtrichter hat auch schon die 7er original. in der Kitversion gibts aber wieder "normale", und auch die Werksmaschinen haben diese Form nach den Bildern die ich hab nicht benutzt.

- Walnussbaer

- ZXR-Könner

- Beiträge: 873

- Registriert: 24 Dez 2004 10:49

- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

Ahh, ich verstehe, sehr gute Sache, wenn man sich seine Teile praktisch selber drucken kann - also zumindest die Form  Obwohl ein fertiger Trichter aus dem Material doch auch ginge, oder? Lohnt die Arbeit, das Ding zu laminieren wirklich?

Obwohl ein fertiger Trichter aus dem Material doch auch ginge, oder? Lohnt die Arbeit, das Ding zu laminieren wirklich?

Genau, die 7er Werksteile sind auch normale Trichter. Der Rand ist glaube ich ein Stück weiter runtergezogen, als bei den Plaste-Kittrichtern.

Genau, die 7er Werksteile sind auch normale Trichter. Der Rand ist glaube ich ein Stück weiter runtergezogen, als bei den Plaste-Kittrichtern.

Re: Bastel-P / (Ex) Möchtegern-Sbk-L

die neue kilogixxer hat auch 2 längen in einem stück verbaut: http://gasgriffsalat.com/2016/10/16/unt ... rettyPhoto" onclick="window.open(this.href);return false; (ca. im ersten drittel der seite)

form follows function